夏休みの自由研究、何をテーマにすればいいのか、どうまとめればいいのか悩んでいませんか。「自由」という名前がついているからこそ、かえって迷ってしまうのが自由研究の難しいところです。

この記事では、夏休みの自由研究を始める前に確認すべき学校の条件から、実験・観察・調査といった研究方法の選び方まで詳しく解説します。タイトルの付け方から考察の書き方まで、自由研究のまとめ方に必要な項目を順番に説明。予想と異なる結果が出たときこそ新たな発見のチャンスという研究の本質も紹介します。

スケッチブックや模造紙など、研究内容に合わせた最適なまとめ方も提案。この記事を読めば、夏休みの自由研究への取り組み方が明確になり、充実した研究ができるようになるでしょう。

夏休みの自由研究を始める前に確認すべき3つのポイント

自由研究は「自由」という名前がついているため、何をすればよいか、どのように進めればよいか悩んでしまいます。少しでも迷いを減らすために、まずは夏休みの自由研究を始める前に確認すべきことについて説明しましょう。

ポイント1:学校が指定する自由研究の条件を確認する

最初に確認すべきことは、学校が指定する夏休みの自由研究の条件です。せっかく頑張って作成したのに、提出物として認められなかったという事態は避けたいものです。条件には、例えば以下のようなものがあります。

- 調べ物は研究に含まれるが、観察や採取だけでは自由研究として認められない

- レポート用紙○枚以上

- 実験の場合は必ず写真を添付する

- 自由研究のまとめ方は模造紙1枚にすること

学校だけでなく、学年によっても夏休みの自由研究の条件が異なる場合もあるため、最初に確認しておきましょう。

私が教員をしていたとき、地域によっては自由研究を校内発表会やコンクールに出品する学校がありました。そこで「研究」としての条件を満たしていないと、そもそも候補にすらなりません。ある子が「家の近くにある草花の種類を調べました」という作品を出しましたが、これは「調べ学習」であって研究には当たりませんでした。では、どうすれば「研究」になるのでしょうか?

例えば「日当たりの違いで草花の種類がどう変わるか」「同じ草花でも場所によって大きさが違うのはなぜか」など、条件を変えて比較したり、仮説を立てて検証したりすることで、立派な自由研究になります。

ポイント2:自由研究のテーマと種類を理解する

次に、夏休みの自由研究には具体的にどのような方法があるか把握する必要があります。自由研究の手法には、実験、観察、調査などがあります。このテーマには必ずこの方法という決まりはありませんが、テーマによって適した手法もあります。

夏休みの自由研究で人気の実験テーマには、「10円玉をピカピカにする実験」「スライム作り」「ペットボトルロケット」などがあります。これらの実験は材料も手に入りやすく、結果も分かりやすいのでおすすめです。お子さんの自由な発想を活かし、自由研究のネタと方法を組み合わせて取り組んでみましょう。

私は夏休み前に、理科の授業で「自由研究の授業」を行っていました。まず、子どもたちに「気になること」を書き出させ、それが実験・観察・調査のどれにあたるかを確認させます。そのあと、研究の手順を説明して全体の流れをイメージさせるのですが、この時点で「自分は観察が得意だからそれでいこう」と方向性を決められる子も多くいました。最初の整理だけで、夏休みの自由研究の取り組みやすさが全然違ってきます。

ポイント3:失敗しやすいパターンを事前に知っておく

夏休みの自由研究でつまずきやすいポイントを事前に知っておけば、スムーズに進められます。

失敗例1:テーマが大きすぎる

「地球温暖化について」「宇宙の謎」など、壮大なテーマを選んでしまうと、小学生には手に負えません。私が担任していたクラスでも、「恐竜について」というテーマで始めた子が、結局図鑑の内容をまとめただけになってしまいました。では、どうすればよいのでしょうか?身近な「アリの行動観察」「氷の溶け方の違い」など、具体的で実験・観察できるテーマに絞りましょう。自由研究のネタは、身の回りにたくさんあります。

失敗例2:記録を取り忘れる

実験や観察に夢中になって、肝心の記録を忘れてしまうケースは多いです。「3日目の観察を忘れた」「写真を撮るのを忘れた」など、後から取り返しがつきません。これを防ぐには?実験・観察の前に、いつ・何を・どう記録するかのチェックリストを作っておくと安心です。スマホのアラーム機能を使うのも効果的です。

失敗例3:親が手を出しすぎる

見栄えの良い作品にしようと、親が手を出しすぎてしまうことがあります。しかし、教員は子どもの作品かどうかすぐに見抜けます。理想的な関わり方は?多少不格好でも、子ども自身が考え、作り上げた研究の方が価値があります。親はサポート役に徹し、子どもの「なぜ?」を引き出す質問をしてあげましょう。

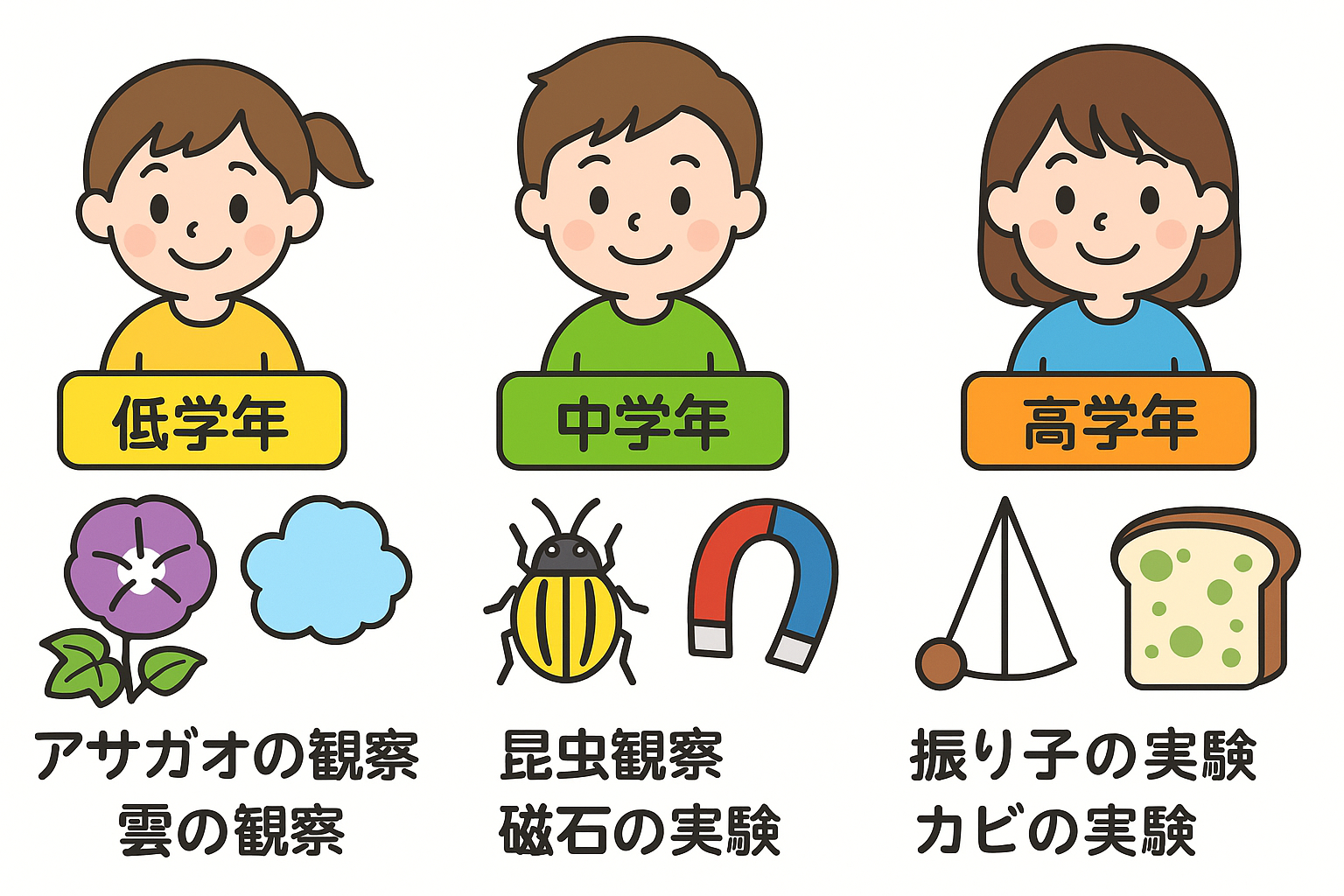

【学年別】夏休みの自由研究ネタ一覧

自由研究の方法は、学年に応じて選ぶと取り組みやすくなります。以下、学年別の自由研究ネタをまとめました。

低学年(1・2年生)の自由研究ネタ

| 種類 | 具体的なテーマ例 |

|---|---|

| 観察中心 | 朝顔の成長記録/雲の形の観察/影の長さの変化/野菜の断面の観察 |

| 簡単な実験 | 氷の溶け方実験/色水の変化/シャボン玉の研究/浮く野菜・沈む野菜 |

| 身近な調査 | 家族の好きな食べ物調べ/1日の天気の変化/通学路の生き物マップ |

中学年(3・4年生)の自由研究ネタ

| 種類 | 具体的なテーマ例 |

|---|---|

| 比較観察 | 植物の育ち方の違い/昆虫の行動観察/日なたと日陰の温度差 |

| 基礎的な実験 | 磁石の性質実験/水の蒸発実験/ものの溶け方/10円玉をきれいにする実験 |

| 調査活動 | 気温の変化の記録/星座の観察/地域の歴史調べ |

高学年(5・6年生)の自由研究ネタ

| 種類 | 具体的なテーマ例 |

|---|---|

| 条件を変えた実験 | 食塩水の濃度と浮力の関係/振り子の周期実験/紙飛行機の飛距離実験/カビの生え方実験 |

| 長期観察 | 月の満ち欠け/植物の光合成実験/結晶の成長観察/天気と気圧の関係 |

| 考察を含む研究 | なぜ食パンにカビが生えるのか/効率的な暗記方法の研究/省エネの工夫と効果測定 |

学年が上がるにつれて、単純な観察から条件を変えた実験へ、そして「なぜ?」を深く考える研究へとステップアップしていきます。無理に難しいことに挑戦するより、学年に合った自由研究ネタで確実に研究を進めることが大切です。

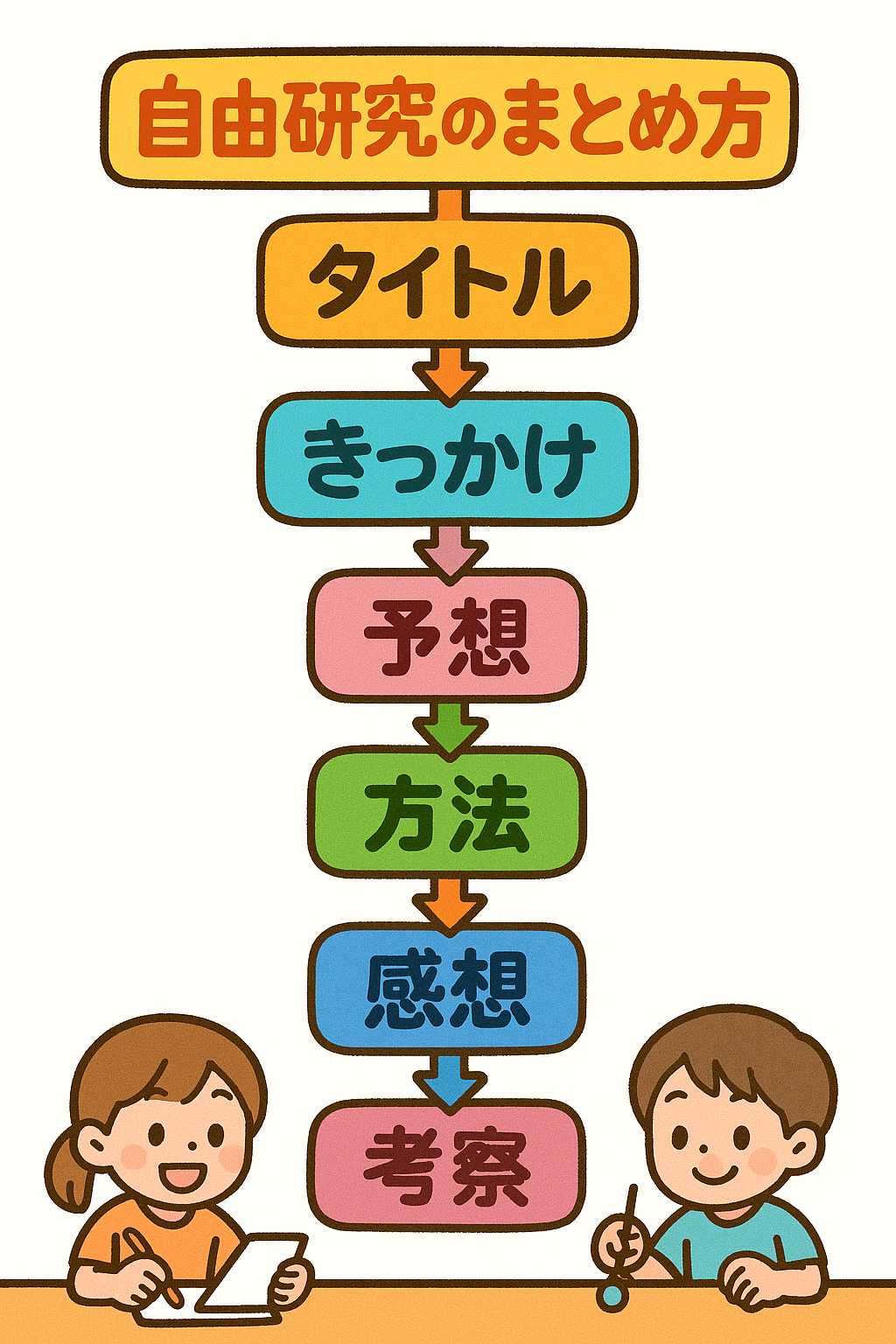

夏休みの自由研究のまとめ方【必須項目】

自由研究をまとめる際には、一定の「記載すべき項目」があります。これらの項目を漏らさないようにしましょう。以下に紹介する順番で自由研究のまとめ方を実践すると分かりやすくなります。

- 研究のテーマやタイトルを決める

単に「〇〇について」「〇〇の研究」とするのではなく、「どうして〇〇は✕✕なの?」「知ってびっくり!〇〇のひみつ」など、見た人に「なんだろう?」「内容を知りたい!」と感じさせるような表現を工夫しましょう。夏休みの自由研究では、タイトルが第一印象を決めます。 - 研究のきっかけ、選んだ理由を明確にする

タイトルの次に、研究のきっかけ(動機)を記載します。難しいことを書く必要はありませんが、テーマについて疑問に感じたり興味を持ったりした気持ちを文章にしましょう。ここを明確に書くことで研究内容のブレを防げるとともに、日頃から物事をよく観察していることが読み手に伝わります。 - 予想・仮説を立てる

研究を始める前に予想した結果を記載します。予想・仮説を立てることは全ての自由研究・実験の基本です。理科の授業では、実験の前に必ず予想を立てさせていました。「なぜそう思うのか」を自分の経験や知識と結びつけることが大切です。予想が当たることが素晴らしいのではなく、予想と異なる結果になったときに自分が見落としていたことに気づいたり、新たな発見をしたりすることに大きな意味があります。 - 調べた内容を整理する

疑問を解明するために調べたことを、分かりやすく記載します。複数あれば番号を付けて箇条書きにすると良いでしょう。これを書くことで、その後の研究の流れも明確になり、結果も整理しやすくなります。自由研究のまとめ方において、読み手に分かりやすくするための重要な項目です。 - 方法、道具を具体的に記載する

どのような方法で調べたか、どんな道具を使ったかを、実際の研究の流れに沿って簡潔にまとめます。複数の手順を踏んだ場合は、番号を付けて箇条書きにしましょう。理科系の自由研究実験のときは、実際の様子を図や写真を用いて示すと分かりやすいでしょう。 - 結果を客観的に示す

研究や実験の結果をまとめます。研究前に立てた予想と比較して書くと良いでしょう。数値が出るような実験をした場合は表やグラフにし、状態の変化を示す場合は写真や絵で記録しておいたものを示すと分かりやすくなります。あくまで「事実」だけを記載し、感想と混同しないように注意しましょう。

「事実と感想を分ける」という力は、小学校の高学年国語でも扱われます。しかし、実際にやってみると意外と難しいものです。「面白かったから成功」と書いてしまう子もいますが、それは感想です。事実は数値や観察結果など、誰が見ても同じことが書いてある状態を指します。この力は将来のレポート作成にも役立ちます。 - 感想を具体的に述べる

研究をしてみて面白かった点、予想と違って意外だった点などを具体的にまとめましょう。これからの生活に役立ちそうな点や、新たに調べてみたいテーマなど、発展的な感想を書くのも良いでしょう。ただし、だらだらと書かないよう、簡潔さを心がけましょう。 - 考察で研究を深める

小学生でも高学年なら、結果や感想だけでなく、「考察」を入れるとさらにレベルアップします。考察とは、単に「面白かった」「意外だった」で終わらずに、「どうしてこの結果になったのか」を考えたり調べたりして、自分なりにまとめることです。考察があると夏休みの自由研究が一層深まり、良い評価を得られることでしょう。 - 参考にしたものを明記する

研究の際に参考にしたもの、協力してもらった人などを記載します。本であればタイトルと著者名・出版社名、ウェブサイトであればタイトルとURL、協力してもらった人であれば「〇〇博物館 学芸員〇〇〇〇さん」など、所属と氏名を紹介しましょう。 - 日付、名前を記入する

研究をまとめた日付と自分の名前を記載します。日付は、まとめた日とは別に、研究した期間も「〇年〇月〇日~〇月〇日」のように書いても良いでしょう。日付や名前を書く位置は自由ですが、冒頭のタイトルの近くに書くのが分かりやすくておすすめです。

プラスアルファの項目

- 今後の課題:条件を変えて実施したらどうなるか

- 注意点:他の人が実施する際に気をつけるべき点

- 発展研究:新たな疑問に基づいた追加実験

夏休みの自由研究レポートは何にまとめるのが良い?

レポートを何に書くかも、自由研究のまとめ方において分かりやすさを左右するポイントです。一般的には模造紙やレポート用紙が使われますが、研究内容によってそれぞれ適した種類があります。

スケッチブック

実験・観察・調査など、様々な自由研究テーマのまとめに使えるのがスケッチブックです。大きめのタイプならノートよりも格段に自由度が高く、イラストを描いたり、写真や記録を貼ったりするのにも便利です。紙芝居のように一枚一枚のページをまとめていけば、「どんな結果になったのだろう」と読み手の興味を引けるでしょう。

レポート用紙・ノート

長期間にわたる観察や自由研究実験をまとめるときは、レポート用紙やノートが適しています。ページ数が多くなりやすいので、初めにフォーマット(書式や書き方のルール)を決めておくと、研究の流れや変化が見えやすいでしょう。模造紙よりもコンパクトなのでまとめやすく、場所を取らないのも魅力です。

スクラップブック

写真や絵など貼り付けるものが多い夏休みの自由研究では、スクラップブックが適しています。スクラップブックはリング式で頑丈なので、貼り付ける枚数が増えてもかさばりにくいのが特長です。貼り付けた写真や絵の横に文字も書けるので、自由研究の成果を言葉でもまとめられます。

模造紙

模造紙は夏休みの自由研究の内容を1枚にまとめるときに適しています。新聞も、出来事が一面にまとめられていますよね?模造紙にまとめるメリットは、一目で内容が分かることです。ただし自由研究のまとめ方を工夫しないと、ごちゃごちゃとして読みづらくなるのがデメリットです。構成や図の配置を意識すると、最後まで飽きずに読んでもらえます。

まとめ

夏休みの自由研究を成功させるには、まず学校が指定する条件を確認し、実験・観察・調査などの方法から適したものを選ぶことが大切です。自由研究のネタ探しに悩んだら、身近な疑問から始めましょう。夏休みの自由研究は、日常の「なぜ?」を探究する絶好の機会です。

自由研究のまとめ方は、タイトル、研究のきっかけ、予想・仮説、調べた内容、方法、結果、感想、考察、参考文献、日付・名前の順に記載しましょう。高学年なら考察や今後の課題、注意点なども加えると、より深い研究になります。レポートは研究内容に応じて、スケッチブック、レポート用紙、スクラップブック、模造紙から選びます。

夏休みの自由研究の進め方で大切なのは、「なぜ?」という疑問から始まり、予想と結果を比較することです。実際に、条件を押さえ、手順を踏んで取り組んだ子は、研究の完成度が高く、発表会でも堂々としていました。校内発表会で金賞を取った子、市のコンクールに選ばれた子もいます。何より、自分で調べ、まとめ上げた経験は、成績以上に「自分もできる」という自信になります。

夏休みの自由研究は、その達成感を味わえる絶好のチャンスです。この記事で紹介した自由研究ネタの中から、お子さんが「やってみたい!」と思うテーマを一つ選んでみてください。今日から準備を始めれば、余裕を持って夏休みの自由研究に取り組めます。まずは必要な道具をリストアップすることから始めましょう!

コメント